これからのBtoCはRBMが成功のカギ!「語られるブランド」は売らなくても選ばれる

最近、広告費をどれだけかけても『売れる実感』が薄れてきた、と感じることはありませんか?

露出と集客のバランスが取れていないと感じていませんか?

あなたの会社には、“あの人がいたからここまで来れた”というような、名前を思い出せるお客さまはいますか?

SNSで簡単に商品・サービスの紹介や宣伝ができるようになった昨今、多くの企業が“誰にでも売れる”ことを目指すあまり、“本当に喜んでくれる1人”への対応が手薄になり、『お客さまの顔』への意識が希薄になっています。

その結果、リピート率やUGCが低調となり、広告費を投じ続けなければ売上が維持できないといった状況が生まれています。

そこでこの記事では、「1人の顧客を大切にすることで100人を惹きつける仕組み」の作り方を解説します。

今こそ広告依存を脱却し、“たった1人の超優良顧客”に寄り添うことで、「語られるブランド」へとビジネスモデルを転換していきましょう。

目次

広告費をかけても売れない時代の到来

最近、多くのBtoC・DtoC企業が共通の課題を抱えています。

- リピート率の低迷

- 紹介やUGC(ユーザー生成コンテンツ)の不足

- 広告に依存した売上構造

これらの課題を解決するカギは「たった1人の超優良顧客」にあります。

「ロイヤル顧客」は、たった1人で売上・紹介・共感のいずれも生み出す力を持っており、いわば『新たな売上装置』になる可能性があるのです。

もし、その“顔の見える1人”に深く寄り添ったとしたら、何が起こると思いますか?

ある自動車メーカーは顧客に「特別な体験」を提供した結果、その顧客がSNSで熱狂的に発信し、新たなファンを呼び込むことに成功しました。

つまり、“1人を喜ばせる施策”をうまく行えば、広告費を使わずに次の100名を惹きつけることも可能なのです。

ロイヤル顧客1人の体験価値を高め、心を震わせることができれば

- リピート率の上昇

- UGCの獲得

- 紹介や口コミの増加

- ファンコミュニティの発生

へと自然につながっていく流れが生み出せます。

この流れがあなたの会社を「売らなくても選ばれるブランド」へと押し上げ、「売れる仕組み」を内側から作り出してくれるのです。

RBM(ロイヤルベースドマーケティング)とは

RBMの基本概念

RBM(Royal Based Marketing)は、社外アイデア企画室が編み出した新たなマーケティング手法です。

自社にとって最も価値の高い顧客1人に深く寄り添い、その満足度を最大化することで、自然な売上拡大を図る戦略。

従来の「誰にでも売れる」アプローチから、「本当に喜んでくれる1名」への集中アプローチへの転換を意味します。

企業はこの戦略を導入することで、広告に頼るのではなく、“この人のようなお客様をもっと増やそう”と具体的に行動できるようになります。

これにより、「顧客」が「お客さま」ではなく「自社のファン」となり、“共に会社を育てる存在”へと進化します。

ファンがブランドを語り、ファンが売上を支え、ファンが次のファンを連れてくる。

そんな“共創型のマーケティング”を実現していけるのです。

ABMからRBMへの進化

RBMのベースとなるのは、BtoB領域で成果を上げているABM(Account Based Marketing)の考え方です。

ABMの特徴

- 特定の優良企業にフォーカス

- カスタマイズしたコンテンツ・メッセージの提供

- 限られたリソースで効率的にアプローチ

- ROI(投資対効果)の向上

ABMは従来の幅広いリード獲得型マーケティングとは異なり、あらかじめ選定した企業・団体ごとにカスタマイズしたメッセージやコンテンツを提供することで効率的なアプローチを可能にします。

これにより、限られたリソースを自社にとって「最も価値の高い見込み企業」に集中できるため、ROI(投資対効果)の向上や営業・マーケティング部門の連携強化を図ることが可能になります。

最終的な目標はターゲット企業からの収益を最大化することであり、高額商材や複数商材を扱う企業、あるいは大企業への営業に適した手法です。

なお、ABMはリードジェネレーション(幅広い見込み客の獲得・育成)と対立する概念ではなく、ABMでの重点的アプローチと並行して行うことも可能。双方をバランスよく行なっている企業も多いでしょう。

RBMは、このABMをBtoCのビジネスに応用し、個人消費者向けに最適化した戦略というわけです。

なぜいまRBMなのか

BtoCビジネスでは対象が個人消費者になるため、従来は大量の見込み客にアプローチして購買者を増やすデマンドジェネレーション型(潜在顧客から需要を創出する仕組み)が中心でした。

しかし最近は、既存顧客の深耕(既存の顧客と関係性を深め、継続的に取引を増やしていく営業手法)による収益拡大が重視されています。

またSNSを通じて「映える」をテーマに認知や興味を獲得するマーケティング手法が広く社会に浸透。

そのような時代背景に、RBM(Royal Based Marketing)がピッタリとマッチ。自社ブランドへの愛着が強く、収益貢献度の高い上位顧客に対し、特別な施策を講じるマーケティング手法が実施しやすい環境が整っているのです。

RBM戦略の実践ステップ

RBMを実践するには、CRM(顧客関係性マネジメント)により蓄積したデータが前提となります。

- 見込み顧客を購入客へ

- 単発客をリピーターへ

と育成する過程で、自社が行なってきた施策と顧客データを活用しましょう。それらのデータを元に以下に解説するステップを進めてください。

1. ロイヤル顧客の定義・選定

まず、自社にとっての「超優良顧客」を明確に定義します。マーケティングで意味する「ロイヤルカスタマー」は単なるリピーターではなく、他社に乗り換える可能性が低く、SNSや口コミでブランドをオススメしてくれるファン顧客を指します。

選定基準

- 購買頻度

- 利益への貢献度

- ブランドを周囲に薦めてくれる可能性

- SNSでの発信力

「自社への売上貢献度が高く、ブランドに共鳴してくれ、他者にオススメしてくれる顧客」を選定・育成することが収益を安定させるカギ。

こういった顧客は全顧客の上位1%から10%程度。ここにリソースを重点投下し、LTV(顧客生涯価値)の最大化やブランドロイヤルティの向上を図ります。

選定時には、RFM分析や顧客アンケートによって定量・定性の両面から真のロイヤル顧客像を描き出すことが重要です。

※RFM分析とは顧客を

- 「最終購入日(Recency)」

- 「購入頻度(Frequency)」

- 「購入金額(Monetary)」

の3つの指標でグループ化する顧客分析の手法。

また、顧客が商品・サービスを知人・友人に薦める可能性を数値化しましょう。顧客ロイヤリティを測る指標である「NPS」を中心に顧客を評価することで、「口コミによる宣伝効果」がどの程度獲得できるか予測を立てることが可能になります。

2. データ統合とパーソナライズ施策

顧客数の多いBtoCでは一見、「全顧客に個別対応は難しい」と感じるかもしれませんが、実際は上位顧客が売上の大部分を占めているという企業が少なくありません。

そういった売上の大部分を占めている顧客に対し、CRMで蓄積したデータを元にRBMを実施することで、効率の良い売上の拡大とファン育成が見込めます。

具体的な施策例

- 誕生日限定の特別オファー

- 好みに合わせた商品の優先案内

- 担当スタッフによる個別フォロー

- 限定イベントへの招待

これらは、一人ひとりに寄り添ったコミュニケーションを図ることで顧客満足度を高め、自社との関係性を強化するのが狙いです。

加えて、マーケティングオートメーション(MA)やCDP(Customer Data Platform)を活用すれば、オンライン行動データも統合して、タイミングと内容を最適化したアプローチが可能になります。

※マーケティングオートメーション(MA)

企業のマーケティング活動を自動化・効率化する概念やツールのこと。

※CDP(Customer Data Platform)

企業が持つさまざまな顧客データを収集・統合し、一元的に管理するためのプラットフォームのこと。

※オンライン行動データ

実店舗ではなくオンライン上での購買者や購買行動をデータ化したもの。

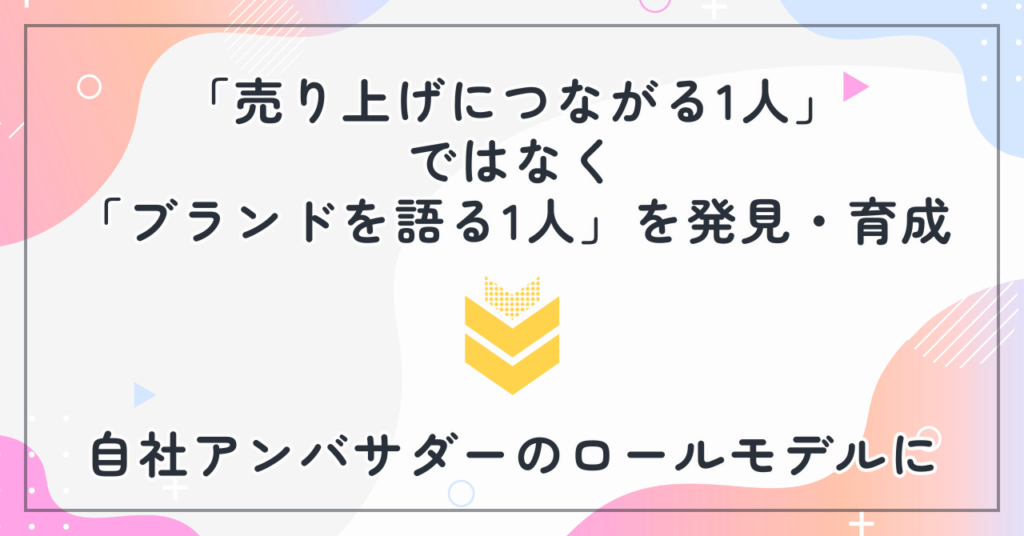

これにより「売り上げにつながる1人」ではなく、「ブランドを語る1人」を先に見つけてみてください。そして、この「ブランドを語る1人」を自社のアンバサダーのロールモデルにするのです。

重要なのは、LTVが高いだけの顧客ではなく、「他人に語りたくなる資質(推奨意向)」を持つ人を見つけ出すこと。

「この人の言葉は、これからの100人を動かす」と期待できる1名を見つけ

- 感情が動く体験

- SNS映えする体験

- ストーリー性を持って語れる体験

- 共感を呼ぶ体験

を提供していきます。

3. 全社的なVIP顧客プログラム展開

ロイヤル顧客への対応は、マーケティング部門だけでなく、営業・カスタマーサクセス・サポートなど組織横断で取り組みます。

実施内容

- VIP顧客リストの全社共有

- 問い合わせ対応の優先順位付け

- 特別窓口の設置

- 店舗での優遇対応

ポイントは一貫した優遇体制の構築。経営層もコミットし、社内全体で「トップ顧客を大切にする」という文化を作り出すことで、現場の従業員にもその重要性が浸透します。

このように経営と現場が一体となってCRM戦略を推進しロイヤル顧客育成に取り組むことで、長期的な顧客ロイヤルティの向上が期待できます。

以上のステップを踏むことで、従来のCRMによる顧客育成から、RBM戦略へとスムーズに移行できるでしょう。

成功事例

ポルシェの体験価値デザイン

BtoCビジネスにおいては、上位1%の超優良顧客を熱狂的なファンに進化させるような「体験価値の提供」を、いかに行うかといった企画力が重要です。

商品やポイント割引といった価値提供に加え、心に残るエクスペリエンス(体験)を提供することで、顧客のブランドに対する愛着心は飛躍的に高まります。

ポルシェの「エクスペリエンスセンター東京」は、RBM戦略の優秀な事例です。

ポルシェは新車購入者を専用サーキットに招待。顧客に以下のような特別体験を提供しています。

- プロコーチによる運転レッスン

- 専用レストランでのおもてなし

- ブランドの世界観に浸れる時間

これらのサービスに感動した顧客がSNSやブログで体験を発信したことで、新たな顧客・ファンの獲得につながりました。

このようなブランドの世界観に浸れる体験は、顧客に「特別感」や「大切にされている」という喜び、誇り、満足感を与えます。

結果としてさらなるロイヤルティの醸成や口コミの誘発につながり、新たなファン拡大の契機となるのです。

経験価値を通じたファン化施策は自動車業界に限らず、高級ブランドが最上顧客を工場見学や新作内覧会に招待したり、飲料メーカーがロイヤル顧客限定のコミュニティイベントを開催したりといった形で広く行われています。

重要なのは、顧客に「期待以上の感動体験」を提供すること。これにより顧客の中にポジティブな感情が蓄積し、「このブランドが大好きだ」「知人にも勧めたい」という強いロイヤルティとアドボカシー(推奨意向)が生まれます。

企業にとってトップ顧客との絆が深まれば、継続購入による安定収益だけでなく、新規顧客獲得(紹介や口コミ)にも良い循環が生まれるのです。

RBMがもたらす3つの効果

1. 広告費の削減

1人の体験価値を高めることで、UGCや口コミが自然発生し、広告に頼らない集客が可能になります。

2. ロイヤルティの向上

特別扱いされることで、顧客のブランドに対する愛着心が飛躍的に高まります。

3. 紹介・SNS発信の増加

満足した顧客が自発的にブランドを推奨し、新規顧客獲得の強力なチャネルとなります。

RBM導入時の注意点

リソース配分の最適化

上位1-10%の顧客にリソースを集中投資するため、全体のバランスを考慮した戦略設計が必要です。

長期的な視点

短期的な売上向上よりも、中長期的な顧客関係構築を重視する姿勢が重要です。

データ管理の徹底

CRM・MA・CDPなどのツールを活用し、顧客データの一元管理と分析が不可欠です。

まとめ

RBMは、BtoCにおける「VIP顧客・ファン育成の戦略」であると同時に、自社の「語られる価値」を可視化することになります。それはつまり、自社にどれだけのブランド力があるかを「見える化」できるようになるということ。

今後、BtoC/DtoCビジネスの経営者にとって、既存顧客のロイヤリティ向上は、新規獲得以上に重要になっていきます。

人口減少や競争激化の時代、「1人の超優良顧客」をどれだけ大切にできるかが、企業のブランド力と収益を左右すると言っても過言ではないでしょう。

CRMで培った顧客データと育成ノウハウを土台に、このRBMの発想を取り入れることで、自社のトップ顧客に驚きと感動を与える施策をぜひ実施してみてください。

軌道に乗るまでは、時間とリソースを必要としますが、その分、大きなリターンが期待できます。熱狂的なファンとなった顧客は、きっとあなたのビジネスの強力な推進力となってくれるはずです。